진실과 용기의 상징, 아더 애쉬 이야기

동아대학교 정희준교수님의 글을 옮겨왔습니다.

정희준 교수님이 아더 애쉬를 소개하는 다큐프라임 영상보기

존경할만한 체육지도자를 찾습니다.

두 손 두 발 다 들었다. 더 이상 할 말이 없을 지경이다. 감독들이 자신이 지도하는 여자선수들을 성폭행 하고 어떤 감독은 선수들 몫인 격려금, 포상금을 갈취하고 협회 임원들은 선수들의 훈련비, 식대까지 떼먹고 심판들은 돈 받고 술 마시며 부정 판정하고…. 이런 뉴스가 연이어 불꽃놀이 하듯 ‘빠바방’ 터지는데 대한체육회는 신경 끄고 있고, 감독기관인 문화관광부는 오래 전 포기했고. 요즘 수영연맹은 박태환 가지고 싸움질이라지 아마. 이권 때문이라는 걸 보니 결국 돈 문제인가 보다.

이런 걸 두고 ‘개판’이라 한다면 그것은 개들에 대한 모욕이다. 존경할 지도자가 없어 아쉬운 수준이 아니라 지도자 상당수가 사실상 범죄자에 해당하는 현실에 이르렀다. 도대체 우리 체육계는 존경할만한 지도자가 이렇게도 없나 싶다. 참 지지리 복도 없다.

이럴 때 생각나는 존경할만한 체육지도자가 한 사람 있다. 한국사람은 당연히(!) 아니다. 어느 사람은 그를 마틴 루터 킹 목사의 반열에 올려놓기도 한다. 왕년의 테니스 스타 아서 애쉬(Arthur Ashe)

미국에서 대학원에 다닐 때 집에서 밥을 먹을 때면 나는 접시 하나에 밥과 반찬을 담아 TV를 보며 먹었다. 방바닥에 앉아 먹으며 주로 ESPN의 스포츠뉴스를 봤는데 지금 생각해 보니 ‘바보상자’가 따로 없었다. ESPN 스포츠뉴스는 화면편집이나 앵커들의 말투나 얼굴 표정까지 재미있었기 때문에 꽤 자주 봤던 프로그램이었다.

1993년 나는 여느 때처럼 접시의 밥을 먹으며 ESPN 스포츠뉴스를 보고 있었다. 앵커는 자주 보던 흑인 여성이었다. 앵커 옆으로 사진 하나가 뜬다. 난 그 사람을 안다. 70년대 유명했던 아서 애쉬라는 흑인 테니스 선수였다. 그런데 뉴스를 전해야 할 흑인 여성 앵커는 원고만 보며 말을 잇지 못한다. 그렇게 몇 초가 지나고 결국 입을 열긴 했지만 울음을 간신히 참아가며, 사실은 울면서 뉴스를 전한다. 테니스 스타 아서 애쉬가 수혈로 인한 감염 때문에 에이즈로 사망했다는 뉴스를 울음과 싸워가며 간신히 전하는 모습이 보기에도 안타까웠다. 사실상 방송사고다.

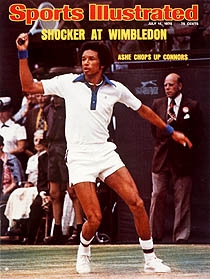

물론 그는 유명하다. 메이저 테니스대회에서 우승한 최초의 흑인 남성이다. 그는 단식만 해도 US오픈(68년), 호주오픈(70년), 윔블던(75년)을 우승했고 68년과 75년엔 세계랭킹 1위였다. 그렇지만 아무리 그래도 그렇지 저 사람 죽었는데 왜 앵커가 울어? “왜 저러지?” “아는 사인가?” “옛날에 애인이었나?” 별별 생각이 다 들었다. “같은 흑인이니까?” 근데 그게 꼭 흑인이라서 그런 게 아닌가보다. ‘진정한 미국인의 영웅을 잃었다’고 빌 클린턴 대통령이 그를 애도하고 그의 고향인 버지니아 주지사도 ‘정다운 친구이자 우리가 본받을 거인’을 잃어 참으로 슬프단다. 그의 시신은 묻히지 전까지 버지니아 주지사의 관사로 모셔져 수많은 추모객들을 맞았다.

그 이후 아서 애쉬가 도대체 어떤 사람인지에 대한 궁금증을 머리 속에 담고 살았다. 그때는 지금처럼 인터넷 검색으로 지식에 대한 욕망을 앉은 자리에서 ‘한 방’에 해결할 수 있는 시절이 아니었기에 한 테니스선수에 대한 미국인들의 법석(?)을 완전히 이해하는 데는 약간의 시간이 필요했다.

인기보다 인권을 생각했던 체육인

그에 대한 미국사회의 존경은 그의 경기력 때문이 아니었다. 그는 동등한 권리와 기회를 제공받지 못하는 이들을 위해 싸운 행동가였다.

애쉬는 남북전쟁 당시 남부의 수도였고 흑인들의 테니스대회 참가가 금지됐던 버지니아주 리치먼드시에서 태어났다. 그는 1983년 심장수술 때 HIV에 감염된 것으로 추측되는데 1990년에 이를 알게 된다. 다섯 살 난 딸의 충격을 염려한 그는 이를 비밀로 하려 했지만 한 신문사가 이를 터뜨리려는 조짐을 보이자 스스로 감염사실을 밝히게 된다. 그러나 그는 감염으로 인해 자신이 죽어간다는 사실을 안 이후 이전보다 더 정력적으로 사회활동에 나섰다. 집에 앉아 죽음을 생각하기보단 불우한 이들을 위해 활동하는 게 낫다면서.

그의 오랜 관심은 인권이었다. 그는 UN 본 회의에서 인권을 주제로 연설했을 뿐 아니라 남아프리카의 인종차별 철폐를 위한 항의시위에 나섰다가, 그리고 에이즈로 죽기 얼마 전엔 아이티 난민에 대한 미국의 잔인한 정책에 항의하다가 체포된 경력도 있다. 그는 에이즈보다 흑인 됨이 더 고통스러운 것이라면서 “에이즈는 나의 몸을 죽이지만 인종차별은 정신(soul)을 죽인다”고 죽기 전 토로했다. 남아프리카의 넬슨 만델라가 그의 첫 미국 방문 때 가장 먼저 만나길 희망했던 인물도 바로 아서 애쉬였다.

감염 사실을 공개한 이후에는 에이즈와의 싸움을 위해 하버드대와 UCLA대의 에이즈연구소의 이사가 됐을 뿐 아니라 에이즈 연구재단을 설립하고 에이즈를 사회에 바로 알리는 데 노력을 쏟았다. 또 죽기 전 1년은 소외된 아이들을 위해 특히 많은 일을 했다.

교육을 중시하는 체육인

그가 특히 관심을 보였던 것은 교육이었다. 그는 흑인 운동선수들의 역사에 대해 그가 직접 저술한, 세 권으로 이루어진 기념비적 저서 <A Hard Road to Glory>에서 이렇게 밝힌다.

“나의 인생에서 가장 기뻤던 순간은 윔블던을 우승했을 때도, US오픈을 우승했을 때도 아니다. UCLA를 졸업하는 날 나의 할머니에게 졸업가운을 입혀드렸던 순간이다.”

애쉬의 가치관은 던컨을 거쳐 페이튼 메닝에까지 연결된다. 올 초 슈퍼볼을 우승으로 이끌고 슈퍼볼 MVP까지 차지한 인디아나폴리스 콜츠의 쿼터백 메닝 역시 테네시대 입학 때부터 스카우터들의 공세에 시달렸다. 기량이 최고일 때, 부상 당하기 전에, 몸값이 최고일 때 빨리 프로로 전향하라는 당연하면서도 견디기 힘든 유혹이었다. 고민하던 메닝이 던컨에게 전화로 물었다. 지금 내 사정이 이런데 어떻게 생각하느냐고. 던컨이 물었다. “너 지금 몇 학년이지?” 메닝이 대답했다. “3학년.” 던컨의 결론. “그런데 뭐가 고민이야? 당연히 졸업해야지!” 매닝 역시 졸업을 하고 98년 드래프트 1위로 지명 받은 후 현존 최고의 쿼터백에 오른다.

그가 전국으로 강연을 다니면서 청소년들에게 강조했던 것 중 하나는 참으로 역설적인 것이었다. 운동은 건강과 취미를 위해서 하는 것이지 직업으로는 생각하지 말라는. 정신 나간 사람 아닌가. 자신은 운동선수로 성공했으면서 아이들에게는 하지 마라?

그러나 이는 스포츠계의 현실을 제대로 전해 준 것이다. 농구를 예로 들면 미국 전역의 고교 농구선수만 해도 수십만 명이 될 것인데 NBA 드래프트에서 프로팀에 지명돼 계약에까지 이르는 선수는 100여 명 남짓. 또 이 중에서 몇 년을 안정적으로 뛰면서 그래도 평생 먹고 살만큼 버는 선수는 또 더 줄어들게 마련이다. 그래서 애쉬는 운동선수가 되기보단 변호사나 의사가 되기 위해 공부하는 것이 훨씬 더 현실적이고 가능성이 크다고 설명한다.

인기 있는 체육인이 아닌 존경 받는 체육인은 없는가

1993년 2월 사망한 아서 애쉬를 기리는 공간은 그래서 너무나도 많다. US오픈이 열리는 미국 내셔널 테니스센터 주 경기장의 이름은 ‘아서 애쉬 스타디움’으로 명명됐고 US오픈 전날엔 ‘아서 애쉬 어린이 날(Arthur Ashe Kids’ Day)’ 축제가 벌어진다. 2005년엔 그의 추모 우표가 나왔고 ESPN이 제정한 ESPY 상 중에는 매년 장애자 스포츠맨의 인간 승리를 기리는 아서 애쉬 상이 있다

애쉬가 어릴 적 백인 어린이들과의 테니스를 금지시켰던 그의 고향 버지니아주의 수도 리치먼드에는 1996년 그의 동상이 세워졌다. 주청사에서 뻗어 나가는 모뉴먼트 가 위에 세워진 그의 동상은 공교롭게도 남북전쟁 당시 남군의 영웅이었던 리 장군 같은 남부의 지도자들과 나란히 서 있다. 어린이들에게 둘러싸여 한 손엔 책을, 다른 한 손엔 테니스라켓을 들고서 말이다.

마흔 아홉이라는 아까운 나이에 세상을 떠난 그는 그의 감염 사실을 원망하지도 좌절하지도 않았다. 에이즈와 싸울 때 한 팬이 편지에서 “왜 신은 그토록 나쁜 질병을 당신에게 줘야만 했을까”라고 물었을 때 그는 이렇게 답한다.

“나는 내가 우승컵을 들었을 때 ‘왜 나지(Why me)’라고 절대 묻지 않았다. 마찬가지로 내가 오늘 고통을 당한다 해서 ‘왜 나야’라고 물어선 안 될 것이다. (…) 나의 고통에 대해 ‘왜 나야’라고 묻는다면 내가 받은 은총에 대해서도 ‘왜 나야’라고 물어야 한다.”

정말 우리는 존경할만한 지도자를 가질 자격이 아직 없는가.