Let’s Play Catch! – 캐치볼, 캐치볼, 그리고 캐치볼 (조용빈)

허접한 내용의 야구이론서 한 권을 출판했다는 이유로 본의 아니게 많은 여러분들께 관심을 받아 몸둘 바를 모르겠습니다.

이 책을 저술하기 전에 총 400페이지 정도 분량으로 원고를 썼더랬습니다. 이론, 훈련, 투구전략 등에 관한 것들이었는데요, 출판비용 문제와 예상 판매량 등을 감안할 때 원고를 대폭 줄이는 것이 낫다고 생각하여 1/3 정도로 줄여서 책을 냈습니다. 그래서 정작 많은 분들께서 궁금해 하시는 훈련부분에 대한 내용은 전혀 포함되어 있지 않지요. 하지만 오히려 지루한 이론 부분만을 따로 내서 책을 낸 것도 나름 의미가 있다고 생각합니다. 책의 출판 의도 자체가 일단 매니아를 위한 ‘매니악’형 서적이었던 점도 그렇고, 훈련 방법은 일률적으로 정의할 수 없을 만큼 매우 다양하기 때문입니다. 그리고 실제 훈련의 경우 잘 교육된 전문가의 지도 하에서 신체단련부터 체계적으로 교육받는 것이 더 바람직합니다.

다만 이 책의 출판과 함께 우려되는 점은….

지나치게 피칭을 메카닉적으로 바라보시어 메카닉적 완벽함이라는 허상을 쫓게 되는 경우가 발생할 가능성입니다. 야구인들에게 이론은 이론 그 자체로 매우 흥미롭고 즐거운 것이나, 실전에서의 야구는 주어진 신체조건, 신체단련, 및 꾸준한 반복을 통하여 자연스럽게 체득하는 것이 가장 좋습니다. 또, 이를 위해서는 가능한 자주, 많이, 다양한 형태의 캐치볼(원어: playing catch)을 해 두실 필요가 있습니다.

공을 던지는 법이라는 것은 자신의 주어진 신체조건과 신체능력 하에서 최대한 몸에 무리 없이 힘을 잘 쓰는 방법을 의미합니다. 영어식 표현을 빌자면… effortless(큰 힘 들이지 않는)한 듯 보이는 동작에서 폭발적인 공을 만들어내는 방법을 익히는 것이지요. 이 effortless는 외관으로 판단할 수 있는 것이 아닙니다. 어떤 사람에게는 effortless가 다른 사람에게는 힘 들어가는 동작이 될 수도 있는 것입니다. 사람들은 흔히 린스컴같은 동작을 보면 ‘무리’일 것이라 생각하지만 린스컴에게는 마치 일상적인 캐치볼만큼이나 자연스러운, effortless한 동작일 수 있습니다. 어렸을 때 부터의 기계적 반복동작을 통해 신체 구조나 근육들이 모두 그 동작을 가장 effortless하게 소화할 수 있도록 발전했을 테니까요.

여하간, effortless가 성취되려면 특정 동작이 자신에게 완전히 들어맞는 것이어야 합니다. 그렇다면 그 ‘들어맞는’ 동작은 어떻게 만들어질까요? 그 동작은 대부분의 경우 많은 캐치볼로 만들어집니다. 짧은 거리, 먼거리 캐치볼을 자주 반복하시다 보면 자기 나름의 공 던지는 동작과 리듬이 만들어집니다. 피칭은 바로 그 동작과 리듬을 이용해서 하는 겁니다. 결국 자신이 15~20미터 거리의 캐치볼을 할 때 가장 자연스럽게 나오는 자세가 바로 그 사람의 고유의 투구동작이어야 합니다. (마운드의 경사와 투수판이라는 새로운 조건이 붙기는 하지만 기본적으로 자연스러운 캐치볼 동작과 리듬의 한계를 벗어나는 것은 아닙니다.)

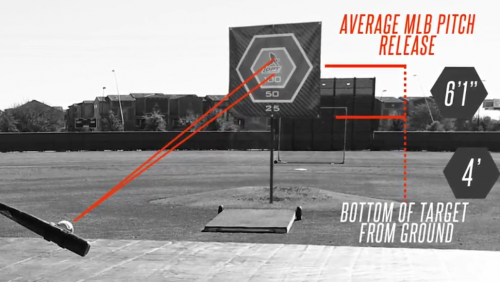

그 동작과 리듬에서 나오는 메카닉이 설사 남들의 눈에는 불안정한 것으로 보인다 할 지라도, 자신이 일상적으로 effortless하게 소화해낼 수 있는 동작이 되었다면 그것은 매우 안정된 메카닉이라 할 수 있습니다. 스트라이드가 어쨌건 ARP가 어쨌건간에 대체로 성공한 투수들은 그런 수치에 관계 없이 자신의 릴리즈 포인트를 꾸준히 만드는 데 성공한 자들이고, 실패한 투수들은 그렇지 못 한 자들입니다.

본 글과 크게 관계는 없겠지만 재미있는 이야기를 좀 들려드리죠.

저도 한국에서 동네야구를 해 보았고, 미국에서는 (주제넘게) 아이들 야구 지도자를 맡아 미국의 동네야구를 경험한 적이 있습니다. 흥미롭게도 우리나라 동네야구에서 캐치볼을 하라고 하면 모두가 투구자세를 취합니다. 자신이 흠모하던 투수의 모션을 흉내내서 말이죠. 그러다가 때가 되면 항상 상대방에게 이런 이야기를 합니다. “야, 앉아봐” 투-포수 놀이를 하겠다 이거지요.

헌데 미국 아이들의 동네야구를 보니… 캐치볼의 형태가 매우 자유롭습니다. 가까운 거리에서 공을 던졌다가 멀리서도 던졌다가 (일부러) 땅볼도 던졌다가 높이도 던졌다가… 다양한 형태의 주고받기 놀이를 즐기는 듯 한 모습입니다. 공을 가지고 다양하게 노는 법에 더 익숙한 듯 보입니다. 우리처럼 투구폼 잡고 공을 던지다 상대방에게 앉아를 명하는 케이스는 결코 그리 많지 않았습니다.

미국에서는 선수들이 폼도 다양하고(혹자들은 ‘엉망이고’라고 표현할지도 모르겠습니다.) 야구를 막 하는 것 처럼 보이는 것이 혹시 이러한 캐치볼 문화 차이 때문은 아닌가 하고 생각해 봅니다. 우리의 경우 정석이라고 하여 고정된 형태에 스스로를 맞추어가며 안정감을 얻는 반면 (또 모든 스포츠 교육이 기본적으로 이런 방식으로 되어 있지요. 선레슨 후경기) 개인주의인 미국에서는 자기만의 스타일을 찾으며 안정감을 얻어가기에(이쪽은 레슨과 경기가 동시에 이루어지지요) 결국 그것이 나중에 선수들의 전반적 성향으로 반영되는 것 같습니다. 미국 선수들은 특정된 정형화된 동작보다는 상황에 맞게 다양한 동작들을 펼치곤 하지요. 그게 아마 어렸을 때 부터 다양한 동작마다에 자신만의 경험에 의거한 리듬이 존재하기 때문일 거라는 생각을 해 봅니다.

또하나 재미있는 이야기로….

야구에서 수비를 하다 보면 특히 내야수비수들은 글러브를 아래서 위로 움직이라고 합니다. 미국에서도 항상 공보다 글러브가 아래쪽에 위치하다가 포구하면서 위로, 그리고 몸 안쪽으로 끌어당겨져야 한다고 가르치지요. 그래서 공을 향해 글러브를 내지르듯이 포구하는 습관을 스태빙(stab at the ball: 원래 의미는 “찌른다”)이라고 하면서 굉장히 싫어합니다. 그럼에도 불구하고, 평생 스태빙을 습관으로 삼아 온 한 선수는 메이저리그에서 우수한 수비수에게 주는 골드 글러브를 여러 번 타먹었는데, 그 이름하여 라인 샌버그입니다. 그의 스태빙은 아마 동네야구 시절, 아니면 동네 캐치볼 시절부터 시작되었겠지요… ‘이론상’으로는 스태빙이 실책의 위험을 늘리지만 ‘실제’에 있어서 샌버그는 그 스태빙의 타이밍에 대해 자신만의 기가막한 리듬이 있었을 겁니다. 그러니 그렇게 최고의 수비수로 기억되었겠지요.

뭐 이같은 이야기들이 꼭 이론서를 쓰레기통에 집어던져라라던가 아니면 정규의 레슨은 필요없다라는 의미로 읽히지는 않았으면 합니다. 절대적으로 기본적인 코칭은 필요하신 분들도 적지 않습니다. 특히 우리나라처럼 학창시절 정규 야구경험을 거의 할 수 없는 곳에서는 말이죠. 다만 야구, 특히 피칭에서 가장 필요한 것은 다양한 거리대에서의 자연스러운 반복 던지기(일명 캐치볼)을 통해 자신만의 꾸준한 던지기 리듬을 가지는 일입니다. 그리고 그 리듬 하에서 피칭을 하는 것이지요. 아주 기본적인 동작들만 갖추어진다면 그 때부터는 가능하면 자주 캐치볼을 다양한 형태로 하시기를 바랍니다. 스트라이드네 커브볼이네 이런 거 신경쓰지 마시고 그냥 순수한 ‘놀이’로서 말이죠. (미국에서는 캐치볼이 아버지와 아들의 인기있는 놀이로서 기능하지만, 전 우리나라에서는 아버지가 아들에게 “얀마, 팔은 올리고… 팔꿈치는 어떻고…” 소리치는 또 하나의 부담의 장으로 발전할 까봐 두렵습니다.^^)

그럼…. 긴 글 읽어주셔서 감사하고, 여러분들의 야구인생에 즐거운 일들만 가득하기를 기원하며 이만 맺습니다.