초등학교 컴퓨터반 선생님 추억

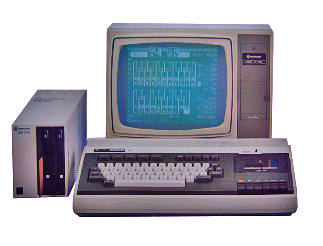

초등학교 6학년 때 학교에 컴퓨터반이 만들어졌을 때 처음 접한 컴퓨터, 삼성 SPC1000. 오늘 아침 어떤 음악을 듣다가 문득 이 컴퓨터의 이미지와 당시 아이들에게 컴퓨터를 가르치셨던 선생님이 떠올랐습니다.

얼굴도 이름도 까먹은 컴퓨터 선생님이지만 기억나는 몇 가지 아련한 이미지가 있는데요. 하나는 선생님 책상 위에 놓여져 있던 마이크로소프트웨어(?) 잡지이고, 다른 하나는 ‘늘 어딘지 흥분되어 있는’ 선생님의 표정입니다.

선생님은 ‘아주 자주’ 흥분되고 상기된 표정으로

“얘들아! 오늘 진짜 재밌는거 해볼거다”

이런 말씀을 하셨던 것 같습니다. 아마 선생님도 80년대 초반 당시 신문물인 PC에 대해 공부를 해가면서 우리들을 가르치셨을 것으로 추측되는데요. 지금 돌이켜보니 선생님은 스스로가 컴퓨터에 대해 알아가는 것이 즐거웠던 것 같습니다.

전학을 가서 만난 컴퓨터 선생님은 컴퓨터가 아니라 ‘저의 수준’에 대해 이것저것 물으셨습니다. “너 이건 배웠니? 이건 알아?” 저는 잘 모른다고 했고 이전 학교와는 달리 컴퓨터 경진대회를 위한 공부를 하게 되면서 컴퓨터에 대한 흥미는 이내 떨어졌습니다. 경진대회에서 떨어지고 저는 컴퓨터 공부에서 손을 뗐습니다.

어쩌다 보니 요즘 야구코치님들과 이야기 나눌 기회가 많아졌습니다. 많은 코치님들에게서 좋은 선수를 만들고 싶다는 열정과 사명감이 느껴져서 마음 한구석이 뜨거워지다가도 한편으로는 조심스러운 걱정의 마음도 올라옵니다.

저는 ‘선수를 만든다는 생각이 실제로 선수육성에 도움이 되는 생각일까?’ 하는 의문이 있습니다. 가르치는 사람의 노력과 정성이 부정적으로 작용해 배우는 사람의 동기와 의욕을 떨어뜨리는 사례도 무수히 많기 때문입니다. 건강한 관심과 파괴적인 집착 사이의 경계는 언제나 모호하니까요. 많은 부모들과 교사, 코치들이 억울해 하는 부분입니다.

“이렇게 최선을 다했는데 도대체 왜..”

미래의 어떤 결과를 마음 속에 그리고 하는 일이 뜻대로 되지 않을 때 지치고 화가 나는 경험을 저는 많이 했습니다. (특히 아들 ㅎㅎ) 그래서 코치님들을 만나면 관심의 대상을 선수가 아니라 야구 자체에 두면 어떨까 주제넘은 말씀을 건내곤 합니다.

비교육적이고 무책임한 메시지처럼 들릴 수 있지만 지도자분들의 삶에서 선수보다 야구가 우선이었으면 좋겠습니다. 그냥 지도자분들이 즐겁게 탐험하며 저마다 만든 ‘야구세계’에 선수가 한 명씩 들어가 즐겁게 놀다 오는 방식이면 좋겠습니다. 선수를 만든다는 뜻은 조금만 내려놓고..

컴퓨터반 선생님과 우리는 마이크로소프트 잡지에 늘 한 꼭지 정도 채워져 있던 게임코드를 입력하면 게임이 실행된다는 사실과 오락실에 가지 않고도 게임을 할 수 있다는 현실에 함께 놀라며 기뻐하곤 했습니다. (플로피 디스크에 게임을 담아 옮길 때의 그 짜릿함!!)

그 공간에는 선생님도 나도 없었습니다. 가르치는 사람과 배우는 사람도 없었습니다. 오로지 컴퓨터에 관한 이야기로 가득했고 우리는 그렇게 배움 자체가 되었습니다. 야구도 그랬으면 좋겠습니다.

슬기로운 교사가 가르칠 때

학생들은 그가 있는 줄을 잘 모른다.

다음 가는 교사는 학생들에게 사랑받는 교사다.

그다음 가는 교사는 학생들이 무서워하는 교사다.

가장 덜된 교사는 학생들이 미워하는 교사다.

교사가 학생들을 믿지 않으면

학생들도 그를 믿지 않는다.

배움의 싹이 틀 때 그것을 거들어주는 교사는

학생들로 하여금 그들이 진작부터 알던 바를

스스로 찾아낼 수 있도록 돕는다.

교사가 일을 다 마쳤을 때 학생들은 말한다.

“대단하다! 우리가 해냈어.”

<배움의 도> 중에서..