같은 말 비슷한 동작 다른 감각

조용필의 ‘그땐 그랬으면 좋겠네’, 변진섭의 ‘너에게로 또다시’, 윤종신의 ‘오래 전 그날’, 윤상의 ‘가려진 시간 사이로’. 90년대를 지나온 사람이라면 누구나 흥얼거리게 되는 발라드 명곡들이다. 이 곡들은 모두 가요계를 대표하는 작사가 박주연씨의 작품으로 알려져 있다. 어느 날 우연히 TV 프로그램을 통해 박주연씨가 노랫말을 쓴 뒷이야기를 접하게 되었다.

어릴 때부터 꾸준하게 일기를 쓰면서 자신의 생각과 감정들을 기록해 온 것. 기존에 잘 사용하지 않는 표현들을 도전적으로 시도해 본 것 등 박주연씨를 최고의 작사가로 만든 여러 이유들을 방송은 소개하고 있었지만 나에게 가장 크게 와닿은 것은 그가 작사에 필요한 단어들을 미리 준비했다는 점이었다. 이를 테면 박주연씨는 ‘갑자기’라는 말과 비슷한 뜻을 가진 단어들을 사전에 모아 두었다고 한다. ‘문득’, ‘불현듯’, ‘느닷없이’ 이런 단어들이다. 그래서 리듬과 멜로디에 맞게 적절한 단어를 선택할 수 있었다고 한다. 방송에는 박주연씨와 함께 작업을 했던 한 작곡가의 코멘트가 소개되고 있다. ‘버릇’이라는 단어가 가수의 입에 잘 붙지 않는다고 하면 비슷한 의미를 전달해 주는 단어를 그 자리에서 20개를 말하곤 했다고 하니 그가 얼마나 다양한 표현을 준비하기 위해 신경을 썼는지를 알 수 있다.

나는 다양한 멜로디에 반응하기 위해 여러 단어를 준비하는 박주연씨의 노력이 선수마다의 고유한 감각과 연결하기 위해 고군분투하는 코치의 노력과 닮았다는 생각이 들었다.

언어를 움직임과 연결하는 과정에서 코치와 선수 간에는 필연적으로 미묘한 커뮤니케이션 오류가 생길 수 밖에 없다. 언어는 인간의 가장 보편화된 의사소통 수단이지만 한 편으로는 꽤 불완전한 수단이기도 하다. 매일 말하고 들으며 일상을 살아가기 때문에 언어의 불완전한 속성에 대해서 좀처럼 인식하기 어려울 뿐이다.

많은 야구코치들에게 영감을 준 피칭 이론가로 알려져 있는 폴 나이먼씨는 선수육성에서 가장 큰 문제는 언어라고 주장했다. 코치가 선수에게 전달하는 코칭큐에 따라 실제 동작이 다르게 나타날 수 있기 때문에 코치는 말이 뇌에서 처리되는 신호에 불과하다는 점을 알아야 한다고 말했다. ‘트레이너들의 트레이너’로 유명한 프란스 보쉬도 ‘선수의 몸은 코치의 말에 관심이 없다.’는 유명한 말을 남겼다. 말(언어)은 운동기술을 지도하기 위한 효과적인 수단이 아니라는 점을 강조한 말이다.

이런 관점을 깊게 인식한 코치들은 자신이 선수에게 하는 말을 주의깊게 선택할 뿐만 아니라 자신이 동작을 지도하기 위해 선수에게 건낸 말에도 지나치게 집착하지 않는다. 하지만 많은 코치들이 하나의 주문만을 반복하며 선수를 어려움에 빠뜨린다. 말이 선수마다 다르게 와닿을 수 밖에 없는 점을 인식하지 못하고 같은 주문을 반복하는 실수를 저지른다. 반복되는 코치의 주문을 소화하지 못하는 선수는 좌절감, 미안함 등 여러 복잡한 감정 속에서 연습을 하게 된다. “왜 시키는대로 안하냐”고 코치는 답답해 하지만 선수는 ‘시키는 대로 했는데도’ 잘 되지 않아 답답해 한다.

(관련 기사) Round Rock’s Holman stresses relationships

워싱턴 내셔널스의 피칭 코디네이터인 브래드 홀먼 코치는 하나를 설명하기 위해 다양한 표현방식을 사용한다. 홀먼 코치는 자신의 말을 선수가 이해하지 못하는 것 같은 느낌이 들면 비슷하지만 다른 표현으로 선수의 연습을 도와준다. 선수는 새로운 코칭큐에 맞추어 가벼운 마음으로 다시 시도해 본다. 그렇게 몇 차례의 도전 후에 ‘아하!’ 하는 순간을 경험한다. 언어와 감각이 연결되는 순간이다. 홀먼 코치는 자신이 알고 있는 지식이나 경험은 선수에게 전혀 중요한게 아니라는 믿음을 가지고 있다. 그것이 선수에게 제대로 전달되었을 때 비로소 가치있는 정보가 된다는 것이다. 저스틴 그림 선수는 다음과 같이 홀먼 코치와 연습을 했던 경험을 소개한다.

이해할 수 없는 한가지 방식으로만 설명하는 코치들이 많지만 홀먼 코치는 하나를 설명하기 위해 5가지 다른 방식을 사용합니다. 그 중에 하나는 맞아 떨어질 수 있죠.

‘코칭큐coaching cue’라는 단어 자체에서도 코치의 말이 지닌 속성을 우리는 이해할 수 있다. 언제부터인가 외국의 코치나 트레이너들의 말 속에서 ‘큐cue’라는 표현이 자주 들리기 시작했다. “뒤쪽 골반을 조금 더 빨리 돌려봐.”, “머리가 발 위에 와있어야 해.”, “저 위에 걸려 있는 타겟에 공을 맞추는거야.” 이렇듯 코치나 트레이너가 어떤 동작이나 자세를 주문하기 위해 하는 말을 보통 큐라고 한다. (‘큐잉’이라고 부르는 사람들도 있다.) 큐라는 말을 처음 들었을 때 이 익숙하면서도 낯선 표현에 궁금증이 생겼다. ‘왜 많은 표현들 중에 큐라는 단어를 사용했을까?’

영화나 드라마를 찍을 때 보면 감독이 ‘큐’ 사인을 준다. 그러면 배우들은 시나리오를 바탕으로 연기를 하기 시작한다. 시나리오와 대사는 어느 정도 정해져 있지만 반드시 그대로 해야 하는 것은 아니다. 촬영이 진행되는 시간과 공간 속에서 어떻게 연기를 할 지는 전적으로 배우의 몫이다. 가끔은 현장에서 일어나는 상황과 분위기에 따라 시나리오에 없는 애드립을 하기도 한다. 봉준호 감독의 『살인의 추억』 클라이막스 부분에 송강호씨(형사 박두만 역)가 내뱉는 대사 “밥은 먹고 다니냐?”도 시나리오에는 없는 대사였다고 한다.

봉준호 감독은 송강호씨에게 “마지막에 박두만이 한 마디 할 것 같은데..” 하면서 촬영 한참 전부터 송강호씨에게 화두를 던졌다고 한다. 한국 영화사에서 최고의 명대사 중 하나로 꼽히는 저 문장은 송강호씨가 몇날며칠을 혼자 고민하는 와중에 툭 튀어나온 대사로 알려져 있다. 배우에게 큐는 시나리오를 바탕으로 현장의 분위기와 상대 배우와의 호흡 등 모든 상황을 고려해 자신만의 연기를 발산하는 사인이다. 선수에게 큐도 그런 맥락이 아닐까 그 탄생(!)의 배경을 혼자 추측해 본다. 코치의 말이 반드시 따라야 할 어떤 절대적인 지침이라기 보다는 그것을 기준 삼아 자신만의 움직임을 발산하는 사인!

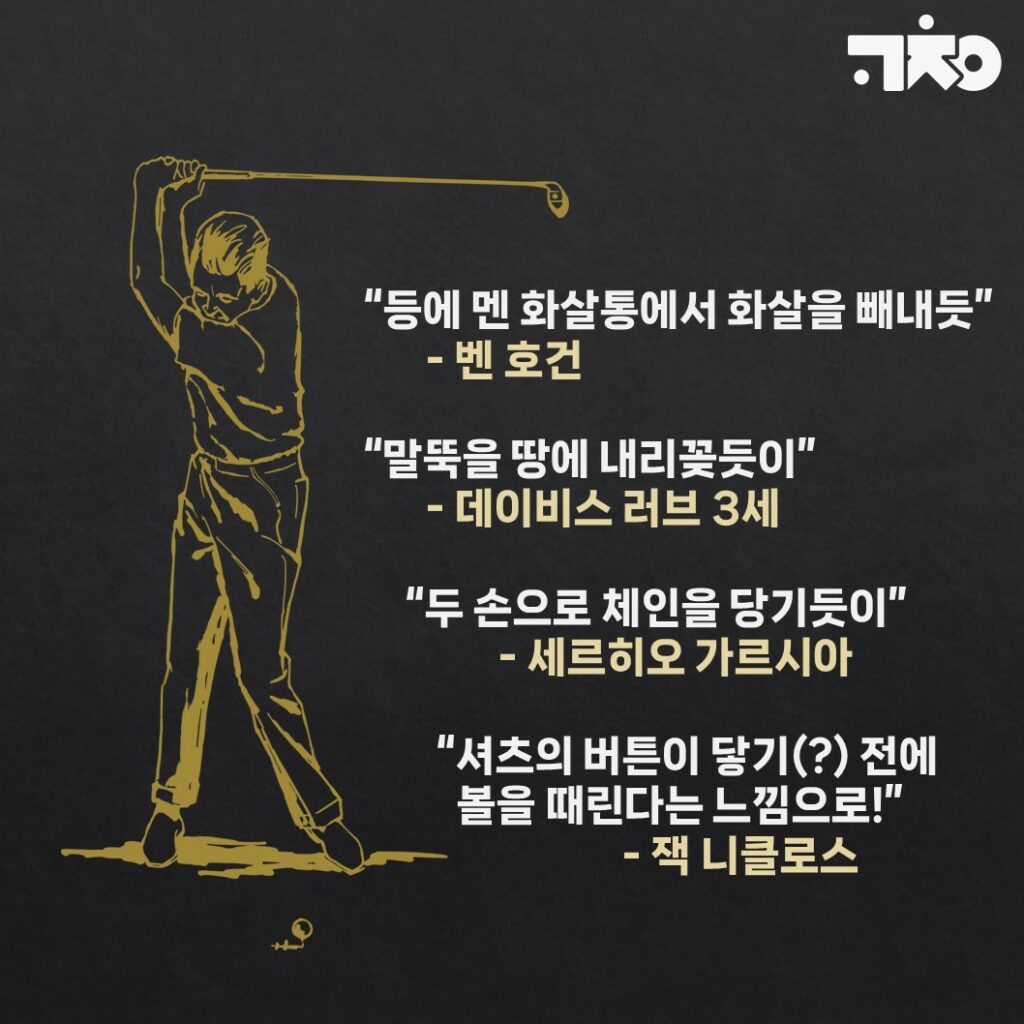

골프 스윙에서 백스윙을 시작하고 공을 때리는 지점까지 어떤 느낌으로 클럽을 휘둘러야 할까? 벤 호건은 ‘등에 멘 화살통에서 화살을 빼내듯’ 때리라고 말한다. 데이비스 러브 3세는 ‘말뚝을 땅에 내리꽂듯이’ 휘두르라고 아버지로부터 배웠다고 한다. 세르히오 가르시아는 ‘두 손으로 체인을 당기듯’ 때린다고 한다. 잭 니클로스는 ‘셔츠의 버튼이 볼이 놓인 위치만큼 가기 전에 볼을 때린다는 느낌으로’ 스윙을 했다고 한다. 같은 동작에 대해 이렇게 다양한 비유적 표현들이 동원된다는 사실이 무척 흥미롭고 의미심장하다.

코치가 자신의 말을 선수가 따라야 하는 절대적인 기준이 아니라 하나의 길잡이로 인식한다면 연습환경은 완전히 바뀔 수 밖에 없다.