데이터야구가 품고 있는 숨은 가치

얼마전부터 자동차 계기판에 연비의 변화를 보여주는 화면을 띄워놓고 운전을 하기 시작했습니다. 저의 고질적인 난폭한 운전습관을 좀 바로잡고도 싶었고 기름값도 아낄 수 있지 않을까 하는 의도였는데요.

운전중에 제가 하는 판단에 대해 연비가 변하는 모습이 바로바로 표시되니 제 행동에 대한 교정효과가 빠르더군요. 끼어들기를 할 때 급가속을 하면 연비가 15~16이었다가 순식간에 2~3으로 바뀝니다. 지난 50km의 평균연비가 계속 바뀌는데 숫자가 올라갈 때마다 은근한 쾌감이 느껴지며 엑셀을 밟고 있는 발의 느낌에 더욱 민감해지더군요. 차 안에서 혼자 ‘연비놀이’를 하다가 최근 유행하고 있는 ‘데이터야구’와 연결지어 생각해 보았습니다.

상대 타자의 타구방향을 분석해 수비시프트를 걸거나, 타자의 배팅성향을 분석해 볼배합을 다르게 가져가는 등 데이터를 활용해 경기에 활용하는 측면은 이미 몇년 전부터 많이 다뤄지고 있습니다. 이번 월드시리즈가 그런 모습을 극명하게 보여주었죠.

(관련글)

여기서는 선수의 육성이나 훈련과정에서 데이터야구가 어떤 가치를 품고 있는지 말해볼까 합니다. 저는 첨단장비를 활용한 데이터야구가 품고 있는 최고의 가치가 ‘선수의 자각을 돕는 것’에 있지 않나 싶습니다. ‘자각自覺’ 이라는 말이 너무 어렵게 들릴 수도 있겠네요. 말 그대로 ‘스스로의 상태에 대해 깨닫는 것’, ‘자신에 대해 분명하게 아는 것’이라고 보면 될 듯 합니다. 변화를 말하는 많은 분들이 강조하는 말이 ‘간절한 꿈, 분명한 목표’ 이런 것들이죠. 하지만 변화의 과정에서 꿈이나 목표만큼 중요한 것이 현재 자신의 상태에 대한 분명한 인식입니다. 네비게이션의 전원이 켜지면 가장 처음에 하는 일도 운전자의 현재 위치를 확인하는 거라고 합니다. 모든 변화는 ‘지금 여기’에서 시작되니까요.

‘살을 빼야지’라는 말을 습관적으로 하곤 하지만 체중계에 올라가 자신의 몸무게를 확인하는 때만큼 정신이 번쩍들게 하는 순간도 없습니다. ‘왜 이렇게 돈이 안모이나?’ 하면서 매일 투덜거리지만 좀처럼 소비습관은 바뀌지 않습니다. 이럴때 자신의 통장들을 쭈욱 깔아놓고 수입과 지출내역을 확인하면 자신이 무엇을 해야 하는지 분명하게 드러납니다. 이렇듯 우리는 자신의 삶의 모습을 드러내 주는 숫자들을 가지고 있습니다. 그 숫자들이 온전히 나의 정체성을 대변한다고 할 수는 없지만 상당 부분 진실을 담고 있습니다. 그래서 우리는 그런 숫자들로부터 도망가면서 자기 자신과 직면하는 것을 피하고 있는지도 모릅니다.

최근에 나오고 있는 장비들은 바로 그런 자각을 불러일으키는 정보들을 매우 구체적으로, 또 실시간으로 알려줍니다. 이제 3000달러 정도만 투자하면(물론 개인이 구입하기엔 싸지 않습니다) 투수는 자신이 던진 공의 구속 뿐만 아니라 회전수, 회전축, 수직/수평 무브먼트 등을 바로 확인할 수 있습니다. 3D로 제공되는 화면을 통해 자신의 변화구가 어느 시점부터 꺾이는지 체크할 수 있습니다. 타자 역시 배트스피드, 타구의 발사각, 타구속도 등을 바로바로 확인할 수 있습니다. 코치도 ‘배트스피드가 너무 느리니까 배트를 조금더 빨리 돌리라’는 잔소리를 계속 할 필요가 없습니다. 숫자가 다 알려주니까요.

‘1만시간의 법칙’으로 유명한 전문성 연구의 권위자인 앤더스 에릭손 박사는 전문성을 얻기 위한 두 가지 핵심적인 요소로 (1) 의도적인 훈련deliberate practice과 (2) 구체적이고 즉각적인 피드백feedback을 말했습니다.

적절한 장비의 사용은 바로 피드백의 질을 높여주는 역할을 합니다. 사실 인간의 감각기능이 가지고 있는 관찰능력은 보잘 것이 없습니다. 그렇기에 코치가 선수의 움직임을 보고 하는 조언은 필연적으로 모호하고 불명확할 수 밖에 없습니다. 그것은 코치의 능력과는 무관한 문제입니다.

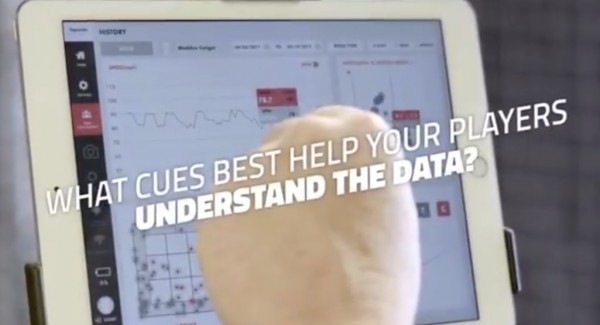

요즘 미국에서는 코치가 선수에게 하는 지시를 ‘큐잉cueing’이라는 단어를 써서 표현하더군요. 영화나 드라마를 찍을 때 보면 ‘큐’ 사인을 줍니다. 그러면 배우는 자신의 시나리오를 바탕으로 연기를 하기 시작합니다. 시나리오는 정해져 있지만 극 안에서 그것을 어떻게 표현할 지는 전적으로 배우의 몫입니다. 가끔은 시나리오에 없는 애드립을 하기도 합니다. 송강호씨가 <살인의 추억>에서 한 유명한 대사 ‘밥은 먹고 다니냐?’도 애드립이었다고 하더군요. 질서도 소중하지만 위대한 발견은 일탈에서 오는 경우가 많습니다. 코치들이 선수들에게 하는 주문을 ‘큐 사인을 준다’고 표현하는 것도 마찬가지 맥락이 아닐까 싶습니다. 코치의 말은 선수가 자신의 길을 찾아가는 과정 속에서 하나의 길잡이가 될 뿐입니다. 코치의 주문을 절대적인 것이 아닌 ‘큐사인’으로 받아들이고 장비의 도움을 적절히 받으면 선수는 주도적인 훈련프로세스를 세팅할 수 있습니다.

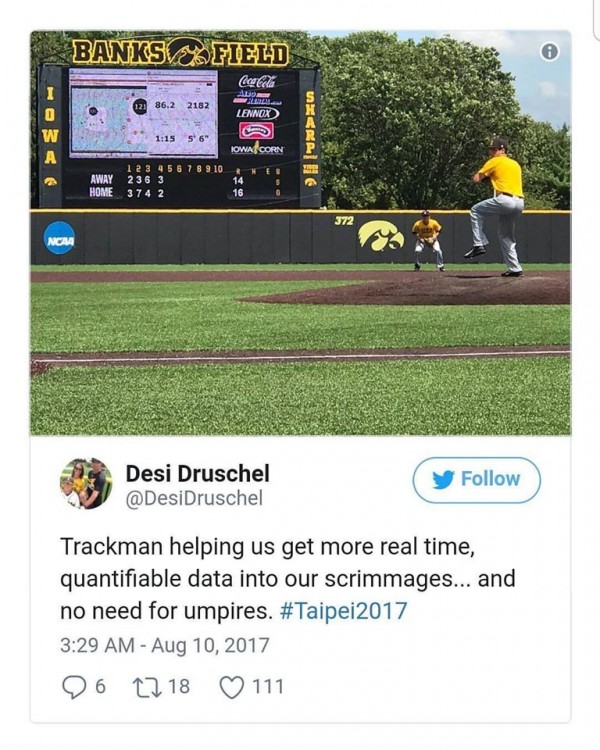

숫자로 제공되는 즉각적인 피드백은 또다른 측면에서 선수에게 도움이 됩니다. 예를 들어 투수라면 불펜피칭을 던지고 자신의 문제를 2~3일 동안 고민할 필요가 없습니다. 팔과 어깨를 최대한 보호해야 하는 투수에게 이는 매우 큰 도움이 됩니다. 공을 보다 적게 던지고 원하는 결과를 얻을 수 있기 때문입니다. 그리고 자신의 투구내용을 빠짐없이 기록하게 되면 일정한 패턴이나 흐름이 감지되게 됩니다. 그러면 부상으로 인한 이상징후가 발견될 때 보다 빠르게 이에 대비할 수 있을 겁니다. 아래 사진처럼 미국 대학야구팀은 전광판에 아예 트랙맨 데이터를 띄워놓고 연습경기를 하기도 합니다. 아이오와 대학의 드루셸 투수코치의 말이 의미심장합니다.

“숫자는 선수가 무엇에 초점을 맞추어야 하는지 알게 해준다 the numbers can help them ID what to focus on”

미국 소프트볼을 대표하는 시에라 로메로 선수는 장비와 데이터에 기반한 훈련이 정신적인 스트레스를 많이 줄여주었다고 말합니다. 스윙을 하다보면 뭔가 느낌이 안좋은 날이 있습니다. ‘어? 이건 좋았을 때의 내 스윙이 아닌데?’ 이런 느낌이 오는 것이죠. 과거에는 이런 상황을 극복하는 방법이 하염없이 배팅연습을 하는 것 뿐이었습니다. 좋아지지 않은 상태에서 훈련을 마치면 집에 돌아가 뭐가 문제였는지 또 고민해야 합니다. 하지만 배트에 장착한 장비를 통해 스윙 궤적을 확인할 수 있게 된 지금은 그렇게 고민하는 시간이 줄었다는 것이죠. 좋았을 때 자신의 스윙이 어떻게 이루어지는지 저장된 데이터를 통해 확인할 수 있기 때문에 그 차이를 바로 인식하고 교정할 수 있다고 말합니다.

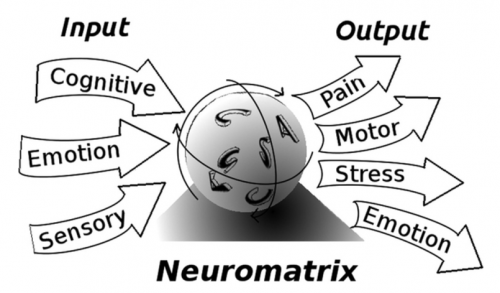

‘자각’과 관련해 또 하나 이야기하고 싶은 것은 선수는 자신의 몸에 대한 감각을 다른 무엇보다 우선시하는 경향이 크다는 것입니다. 아래 기사 ‘데이터에 기반한 훈련’에 소개된 크레이그 브레슬로 선수의 사례가 바로 선수들의 그런 성향을 보여줍니다. 그는 좌타자 상태 원포인트 스페셜리스트로 살아남기 위해 팔각도를 조금씩 낮추면서 연습을 했습니다. 그런데 자기 나름대로는 마치 사이드로 던진다는 느낌으로 팔을 많이 내렸는데도 실제 데이터와 영상을 통해 확인해 보면 고작 1인치 정도 내려가 있었다고 인터뷰를 합니다. 실제 머릿속에서 품고 있는 자신의 동작에 대한 이미지와 실제의 모습이 많은 차이가 나는 것이죠. 이런 현상은 ‘감각인식오류’라고 불리기도 합니다. 우리의 뇌가 몸의 느낌을 속이는 것이죠. 대부분의 선수들은 변화의 과정에서 일어나는 불편한 느낌을 싫어한다고 합니다. 그렇기에 장비를 통해 전해지는 데이터와 영상의 도움이 없으면 원래의 그냥 편한 느낌대로 돌아가기가 쉽습니다.

연비를 보며 운전한지 일주일 째. 저의 운전습관이 비교적 많이 변했다는 것을 느낍니다. 순간적으로 끼어들기를 하거나 차선변경을 할 때 급가속하는 못된 버릇이 여전히 가끔 고개를 들지만 그때마다 연비가 2~3 수준으로 뚝 떨어지면 다시금 저를 ‘자각’하고 엑셀에서 발을 떼게 됩니다.

PS. 팟캐스트 투미닛 8화에서 이 내용을 다루었습니다.