투수들의 숙제! 상하체 분리

『킬로미터』2장의 내용 중 일부입니다.

경기 중에 투수가 갑자기 볼만 던지기 시작하며 제구에 어려움을 겪을 때가 있다. 그때마다 야구 해설가 등은 “밸런스가 깨졌다”거나 “밸런스가 무너졌다”라는 표현을 쓴다. 또한 야구팬들은 어떤 투수의 밸런스가 좋다거나 나쁘다는 이야기를 종종 듣곤 한다. 이 밸런스라는 말은 야구인만이 아니라 야구팬도 투수 성적이 안 좋을 때 ‘만능키’처럼 쓴다.

여기서 말하는 밸런스는 무엇일까? 밸런스가 정확히 무엇을 말하는지 설명해주는 이가 거의 없다. 누구나 쉽게 쓰지만 제대로 이해하지 못한 채 쓰는 단어 가운데 하나가 밸런스다.

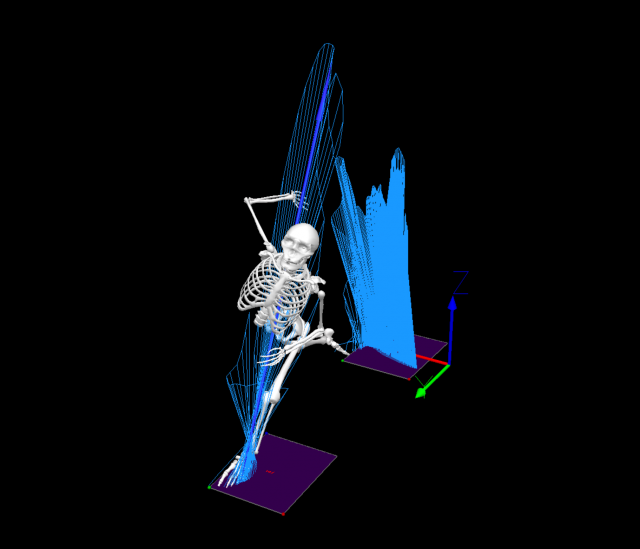

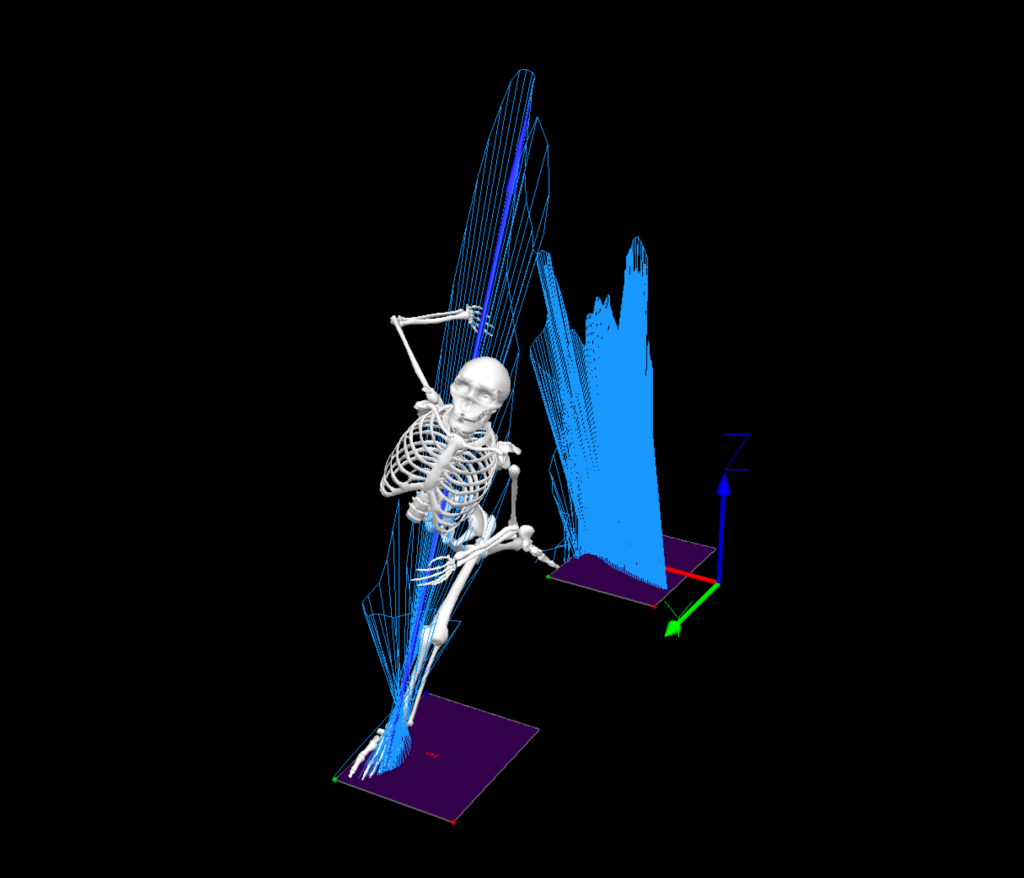

사실 투수가 난조를 보이는 대부분 원인은 상하체 분리가 제대로 이루어지지 않았을 때다. 상하체 분리란 앞발이 지면에 닿는 순간에 일어나는 어깨 회전의 지연 현상을 가리킨다. 허리는 포수 쪽을 향하지만 어깨는 아직 뒤에 머물러 있는 상태라고 할 수 있다. 일부 지도자는 ‘꼬임’이라고 부르기도 한다. 이 동작을 통해 하체에서 만들어진 에너지가 효율적으로 상반신으로 전달돼 빠른 공을 던질 수 있게 된다.

프로와 아마추어 투수들의 동작을 분석한 이기광 국민대 교수는 “투수들이 가장 어려움을 느끼는 부분이 상하체 분리”라고 밝힌다. 왜 그럴까? 더블유 STC의 박지원 트레이너는 “우리나라 투수는 지면반력과 연결된 전진력보다 회전력에 의존하는 경향이 있다”라고 말한다.

오른손 투수라면 왼발을 올리며 오른발을 강하게 지면을 밟는다. 이에 따른 반작용으로 오른발에 탄성 에너지가 생기고 그것이 무릎과 엉덩이를 거쳐 허리로 올라간다. 그리고 올린 왼발이 스트라이드하며 또 다른 탄성 에너지가 생긴다. 그리고 허리와 등뼈의 회전력이 더해지고 상체가 나간다. 왼발이 스트라이드하면서 전진력이 생긴다. 그런데 상당수 우리나라 투수는 오른발로 강하게 지면을 밀지 않은 채 왼발을 들며 일찌감치 허리를 회전하는 경우가 많다. 지면반력을 거의 얻지 못한 채 허리 회전에 의존한다면 강한 힘을 내기는 어렵다. 탄성 에너지가 적은 만큼 구속도 떨어질 수밖에 없다.

(사진제공 👉🏼 벡터바이오)

투구 과정의 순서를 제대로 가져가기도 쉽지는 않다. 어느 타이밍에 무릎을 펴고 허리를 돌리고 관절과 근육을 쓸지 그 순간을 포착하기도 어렵다. 국민대 이기광 교수의 설명이다.

“올바른 순서로 움직임이 연결되는 게 투구 동작에서 중요하다고 할 수 있다. 엉덩이와 골반이 먼저 회전하고 나서 어깨가 따라 나오고, 팔꿈치로 넘어가는 순차적인 회전 순서에서 벗어난 선수가 적지 않다. 다음 동작과 연결되는 순간적인 타이밍을 맞추는 데 어려움을 겪는 선수도 많다.”

KBO리그에서 11시즌을 뛰며 613경기에 출장한 차명주 차의과학대 교수는 “공을 던지려면 강한 어깨가 필요하다는 생각을 버려야 한다”라고 조언한다.

“투수가 공을 던질 때 하체가 차지하는 비율은 53%이고 상체가 차지하는 비율은 40%다. 나머지 7%가 팔이다. 팔은 힘의 전달자에 불과하다. 그렇기 때문에 이 7%를 가지고 공을 던지려는 노력은 실패할 수 밖에 없다. 야구 관계자라면 누구나 ‘투수는 하체를 써야 한다’라고 말한다. 하체를 쓴다는 것이 무엇을 뜻하는지 과학의 관점에서 제대로 이해했으면 하는 바람이다.

하체를 쓴다는 것은 결국 지면반력을 활용한다는 것이다. 축발로 지면을 강하게 눌러줄 수 있는 메카닉을 다양한 드릴과 트레이닝을 통해 훈련시킬 필요가 있다. 그러다 보니 허리 회전력에 의존하거나 팔로만 던지려고 한다. 당연히 부상 위험성도 커진다.”

『킬로미터』구입은 👉🏼 우리야구스토어